關于高爐休風料的一些思考

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]

關于高爐休風料的一些思考秦國玉 李世杰(嘉晨集團營口鋼鐵公司; 遷安九江線材有限責任公司) 摘 要:高爐生產中休風過程在所難免,休風一般都要下休風料,以便于恢復爐況;但有時因事故…

關于高爐休風料的一些思考

秦國玉 李世杰

(嘉晨集團營口鋼鐵公司; 遷安九江線材有限責任公司)

摘 要:高爐生產中休風過程在所難免,休風一般都要下休風料,以便于恢復爐況;但有時因事故造成的無計劃休風,來不及下休風料,在休風時間很長的情況下,爐況恢復時卻沒有遇到計劃休風時遇到的相關難題,爐況、爐溫都基本正常。而提前下休風料的計劃休風,卻存在只休了八九個小時,恢復卻很困難的情況。這是為什么呢?進一步思考,我們下休風料,應該選用什么樣的原則呢?確定這些原則的機理是什么,下休風料是否還有進一步節約成本的空間呢?本文,將帶著這些問題進行論述。

關鍵字;休風料;休風;恢復

The process of blast furnace recuperation is inevitable. But sometimes unplanned damping down caused by accident, in the case of damping down time is very long, furnace condition to restore did not meet plan damping down related issues, furnace condition, furnace temperature are essentially normal. However, the plan to lay off the rest materials ahead of schedule has a very difficult recovery after only eight or nine hours' rest. Why is that? Further thinking, what kind of principles should we choose for the rest materials? To determine the mechanism of these principles, is there room for further cost savings? In this paper, these problems will be discussed.

1 關于休風料的論述

1.1 對休風界定的思考

《高爐煉鐵生產技術手冊中》有一段關于封爐料的論述:正確選擇封爐料總焦比是保證開爐后爐缸熱量充足、加速殘渣鐵熔化及順利出鐵出渣的關鍵。確定原則為:1.封爐時間的長短。封爐時間越長,總焦比越高。封爐半年以上的高爐,封爐料總焦比與大中修開爐總焦比相似。2.爐容大小。小高爐比大高爐熱損失多,封爐料總焦比應相對提高。3.冷卻設備狀況。爐殼與冷卻設備損壞嚴重的高爐,一般不允許長期封爐。特殊情況非封爐不可,必須徹底查處漏水點和漏風。為防萬一,封爐總焦比要相對提高5%——10%。

從極限思維角度出發,本文認為封爐是長期休風的一種。通過閱讀相關文獻,對于休風料系統的論述大多是根據休風實踐而來,不同高爐存在不同的標準,也從一個角度說明我們對休風料的研究有待于進一步加強。本文認為選擇總焦比只考慮封爐時間長短是不夠全面的,休風料的選擇,第一要考慮復風的難易程度與復風后的順行程度;第二考慮休風期間的熱量損失;第三考慮休風料與復風方法的配合,不能只考慮休風時間的長短。

關于休風類型的界定,按照休風時間分為長期休風和短期休風。長期休風是指休風時間超過四個小時,高爐熱損失相對較大(由于不可逆因素造成的長時間休風甚至造成爐涼),需要恢復時間長,需要謹慎應對。一般來說休風時間在四小時以下的稱為短期休風。

按照計劃類型分為計劃性休風和非計劃休風。計劃休風是有計劃的在休風前做好相應的準備,并以完成計劃目標為目的的工藝操作過程。一般在計劃休風以前,對需要更換設備、修理部位、休風料的設置以及復風的要求都有明確的要求和界定。而非計劃休風一般沒有提前準備過程,大多是外力因素造成的被動休風,視造成非計劃休風的因素影響大小,來確定休風時間長短。

對于用時間來界定長短期休風,要辯證的看待這一問題,四小時界限并不是一定精確到分秒不差,而是為區分休風給高爐恢復可能帶來的困難予以提示和區分。從生產實踐來看,低于四小時的休風確實對高爐生產影響較小,但是長于四小時以外的休風到哪個時間點高爐的恢復最困難,需從實際情況而定,對恢復難易程度影響更大的因素,既考慮休風時間長短對高爐熱量損失的影響,又注重休風前的爐況與休風料的加入方法。現在隨高爐操作技術,下休風料技術,復風技術的提高,長期休風的恢復上進步明顯。

從經濟效益考慮,高爐休風時間長熱損失大,高爐休風次數多,在恢復期間產生的損失也大,而高爐總休風時間由設備狀況確定,在這種情況下,休風總時間與休風總次數進行比較跟蹤,選擇消耗低的一方。

1.2 關于休風減礦率

長期計劃休風的休風料配料主要有兩種目的:一是補充高爐休風期間的熱量損失,保證復風過程爐缸熱量充沛;二是考慮休風后料柱透氣性變化,改善料柱透氣性,加速復風后的恢復進程。兩者都是高爐恢復正常爐況的宏觀驅動因素。為達到以上兩種目的,目前主要使用調整綜合入爐焦炭負荷的方法,通過減輕焦炭負荷來達到補充熱量、疏松料柱的目的。

減礦的方法:1維持正常生產時的每批料焦炭負荷,直接附加凈焦2降低原有礦批焦炭負荷3既降低原有批重焦炭負荷,又附加凈焦。其中附加凈焦可以是間隔相等料批一批或者若干批集中加入。

為加速復風后的恢復進程,長期計劃休風的休風料配置過程中,一般都會降低礦石批重,根據休風時間長短,合理調整焦批重量,來達到降低焦炭負荷的目的。減礦的參照原則通過計算減礦率而得:

減礦率P=(C1+C2)/C1

P為減礦率 C1為原有焦炭負荷 C2為調整后焦炭負荷

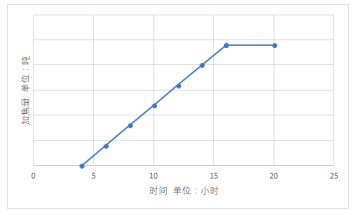

減礦率的計算方法給休風配料計算提供了方法和指引,但是并不是負荷越輕越好。胡方毅、皇雷(2014)認為焦炭增加量在一定的范圍內與休風時間成正比,16小時以上的休風呈向上拐的非線性關系,以后隨時間延長,單位時間內焦炭增加值越來越小,曲線接近平坦。示意圖如下:

(加焦量與休風時間線性關系)

在上圖可以看出,隨休風時間的延長,減輕焦炭負荷已經趨于極限,此時在休風料中加入過多的焦炭顯然不經濟。所以以16小時左右為拐點,此時加焦量應略高于之前以單位時間增加焦炭量而計算得來的總和,但隨時間延長,休風料中的加焦量變化不大。

基于極限思考,如果在一次長期休風后的復風過程中,因恢復困難,企業付出的成本大于扒爐重新開所產生的費用(長期休風后高爐長時間不能達到正常生產狀態,其整體經濟損失不亞于開新爐),示意圖在常規時間內提出總加焦量與時間存在一定的相關系,值得借鑒。對于休風期間的熱量損失,傳統看法對熱量損失的分析不充分,結論與采取的措施都不夠準確。另外,休風料的位置非常重要,位置不對,可以說休風料會被浪費掉大部分,下面本文詳細論述。

2 休風料與復風機理分析2.1 順行與休風料的關系

復風困難和復風后爐況不順,會給企業帶來巨大損失,所以下休風料首先要考慮這一點。正常的高爐休風后為什么會產生復風困難和爐況不順呢?從熱量損失角度考慮。我們可以對比一下一座長期休風后待復風的高爐和一座新裝爐開爐的高爐,在溫度、熱量方面相比,當屬長期休風待復風的高爐占優勢,但是長期休風的高爐恢復過程遇到的困難有時候不亞于新裝爐開爐的高爐。這是為什么呢?這兩座高爐的區別在哪兒呢?通過對比分析,主要是因為軟熔帶的存在。新開高爐料柱中沒有軟熔帶,所以它的透氣性較好,所以開爐或開爐后的順行容易把控。而待復風的高爐料柱中有軟熔帶,本來軟熔帶的透氣性就很差,溫度下降后再冷凝,透氣性進一步惡化,就會給復風造成很大的困難,在復風過程中,因軟熔帶透氣性差,造成煤氣分布紊亂,又會引發新的爐況難行,所以,待復風高爐的復風過程和復風后的爐況順行比較難把握。所以,本文認為,復風后爐況的順行是下休風料時要考慮的最主要因素。

2.2 熱量與休風料的關系

關于熱量損失,通過以上與新開爐高爐的極限對比,本文分析認為,休風期間的熱量損失對高爐的危害只是限制因素之一。高爐經過長時間休風后,爐內熱量損失嚴重,爐內溫度嚴重,這時的高爐的熱量儲備已經不足以安全啟動高爐。這種情況下,新裝爐開爐的高爐可以順利投產,待復風高爐是不是也可以呢?

從這個比較中,長期休風料總負荷,所加焦炭量,從熱量損失角度應小于新開爐高爐,但是輕負荷程度可以向開新爐靠近,從開新開高爐整體負荷來說,其中焦炭負荷所帶來的熱量啟動高爐。這也是長期休風料中,焦炭加到一定程度以后,不需再隨時間長延長而增加焦炭的原因。一個正常生產的高爐,再加多少焦炭,就可以與新開爐中的焦炭相當呢,在正常生產的高爐中,軟熔帶之下,都是焦炭,軟熔帶在什么位置,在爐腰與爐身下部。新開爐的料柱中有多少焦炭,我們也是將空焦加到爐腰,也就是說,兩種高爐內的焦炭量相差不大,這是不是說休風只用加少量焦炭即可?這是不是能解釋有些高爐,因事故緊急休風,經過比輕長的事故處理,最后也能順利開起來的原因呢?

2.3 休風料中焦炭位置與休風料的關系

休風料的位置或者說是休風料中焦炭在料柱中位置對復風過程有非常重要的影響。在好多地方,高爐操作者將休風料中的焦炭下到風口前,這是很錯誤的做法。因為我們知道,在高爐內、軟熔帶之下,全是焦炭。在休風時,任一高爐,只要將渣鐵出凈,這一區域就肯定全是焦炭,在全是焦炭的地方再加焦炭自然是多此一舉。即便最大程度的補充了熱量,疏通了料柱,大部分都被浪費。這個位置顯然很不合理。那么,哪一個位置合適呢?我們認為,休風料中焦炭的下緣與軟熔帶的下緣相切,是最理想的位置,此時,焦炭最大限度地置換了透氣性最差的軟熔帶,復風時順行自然作用最大。焦炭位置再高了也不好。再高了,軟熔帶被置換得少,甚至根本沒置換,焦炭的作用大大降低。所以,休風料的位置至關重要,是影響加焦量的重要因素。

從休風料的位置這個角度考慮,我們應該加多少焦炭。顯然,焦炭下沿與軟熔帶下沿相齊,焦炭越多,置換掉的軟熔帶就越多,復風時的料柱透氣性就越好,直至將軟熔帶全部置換,全部置換完,從順行角度來說,再增加焦炭作用已不大,從熱量角度說,焦炭也已足夠,那么是不是說,只要位置準確,能加夠能將軟熔帶全部置換的焦炭,休風再長的時間,也已足夠了呢?這樣看起來,位置在有的時候,比量還重要呢?這也可以解釋,焦炭加到一定量之后,已再無作用,但原因不是因為休風時間的長短。

關于焦炭在休風料中的位置,還有一點需要考慮,就是怎樣準確把握軟熔帶在爐內的位置,隨煤氣流的分布不同,軟熔帶的形狀會發生變化,隨爐料軟化性能改變、爐溫風溫噴吹等變化,爐內溫度場的變化,軟熔帶的高低會發生變化,下休風料時需要考慮這些變化。

2.4 復風操作與休風料的關系

每種長期休風后的復風都有兩個難點,一個是讓渣鐵順利流出爐外,另一個是保證高爐開動起來之后,能穩定順行高產低耗。保證渣鐵順利流出爐外,一是要有足夠的焦炭來燃燒產生熱量;二是要注意加熱爐缸的方法,最早用高溫渣鐵加熱,再后用噴吹鐵口的方法用煤氣加熱,最近增加了用氧槍從鐵口加熱的方法加熱;三是控制渣鐵產生的時間,也就是說,在爐缸未被充分加熱以前,別讓渣鐵下達爐缸,這樣,不僅大幅度降低勞動強度,而且能減少休風料中的焦炭以降低成本,還有利于順行。這三種加熱爐缸的方法,對休風料中焦炭多少的要求,自然不一樣。

另一個難點是讓高爐順行,順行要求爐內煤氣分布相對均勻,休風的高爐,復風時讓經過降溫的軟熔帶重新具有良好的透氣性是個難點,我們認為這也是休風高爐恢復比新開高爐難度大的原因,新開高爐全是低溫的爐料,還沒形成過軟熔帶,在開爐時逐漸形成的軟熔帶的透氣性,雖然比不上正常生產的高爐,但比休風后復風的高爐要好。所以開爐有的時候會比長期休風的高爐恢復難度小。

怎么避開軟熔帶對開爐或復風的影響,新開爐高爐可以采用晚加料的方式,也就是在爐缸未被充分加熱以前,不向高爐中加帶負荷料,等爐缸被充分加熱了,再加負荷料。這樣,料柱熱量充足,原料被加熱熔化的條件好,因為有充足的熱量,進入爐缸后也不會被過度降溫。這樣,給我們贏得了時間,不會在爐缸溫度還沒起來的時候,在我們還沒準備好時,低溫渣鐵就進入了爐缸,進一步被降溫,流動性惡化,爐前勞動強度增加,爐內順行受到威脅,形成惡性循環。長期休風后的高爐復風也是同樣道理,我們可以在休風前將料面降到軟熔帶之下,這樣,爐內也沒了負荷料,沒了形成軟熔帶的條件,讓復風與開爐同樣簡單。這一點非常重要,利用這個原理,可以進一步減少休風料中的焦炭,通過降料面來消除軟熔帶,不需要再用焦炭置換軟熔帶。

當然,短期休風不需要這樣做,但也可以應用同樣的道理,用焦炭置換軟熔帶,我們討論休風料在爐內位置時,已討論過相關內容。

2.5 休風料中輕負荷料的加法

傳統的休風料中,要加幾段輕負荷料,這幾段料的焦炭負荷,逐漸加重,本意是讓爐溫逐漸降低至正常水平,但實際效果卻不是這樣,這幾段料對爐溫的把控,對開爐或復風過程沒有起到很好的幫助作用。這是因為在我們開爐或復風過程中,希望渣鐵物理熱充足流動性良好,這樣爐前勞動強度低爐內順行程度有保證,傳統的做法卻因為對加熱爐缸的方法掌握不好,對讓渣鐵進入爐缸的時機也控制不好,所以只好用多加焦炭提高爐溫來保守操作,以防渣鐵進入爐缸后流動性惡化,所以傳統的輕負荷料,焦炭負荷過低,不僅浪費焦炭,而且對恢復爐況不利。

另外傳統輕負料焦炭負荷的調整速度過于保守,近期雖有進步,但還是保守,在過去,新開爐或長期休風后復風,不噴煤不富氧,風溫不用全,甚至風也不加全,去煉十幾天幾十天的高號鑄造鐵,現在這種現象幾乎絕跡,但還是保守,比如把焦炭負荷從2.0提高到2.1走十批,再提高到2.2走十批,以為這是必由之路,這樣穩妥。本文認為,通過熱平衡分析,輕負荷料作用主要體現在三方面:提高高爐熱量儲備、維持并穩定爐缸熱量的料與逐步降低爐溫至正常水平。要控制好熱量平衡,就要靈活應用好這三種料。復風過程,需要的是物理熱充沛流動性良好的渣鐵,既不是物理熱低流動性差的涼渣鐵,也不是高硅高溫流動性差的生鐵,良好的流動性是關鍵。焦炭負荷調整,應該在這個原則上,盡量節約焦炭。

3 結論

通過以上思考,本文認為:

1)下休風料在兼顧補充熱量同時,主要通過高爐的全面評估考慮復風難易程度與復風后的順行程度

2)傳統休風料中,空焦凈焦中的焦炭與輕負荷料中的焦炭量,存在很大的優化空間

3)休風前,將休風料控制在爐內合適的位置上,是高爐恢復的關鍵所在,對于節焦非常重要

4)休風料應與復風方法系統的配套使用。

- [騰訊]

- 關鍵字:無

加入收藏

加入收藏

首頁

首頁