三問鋼鐵行業“碳達峰”

瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]

10月21日,節能服務進企業暨鋼鐵行業節能技術交流活動在成都舉行。來自全國各地的鋼鐵企業代表齊聚一堂,試圖尋找鋼鐵行業實現雙碳目標的現實路徑。 他們中,很多人已經不是第一次參加此類交…

他們中,很多人已經不是第一次參加此類交流活動,心情之迫切,可見一斑。

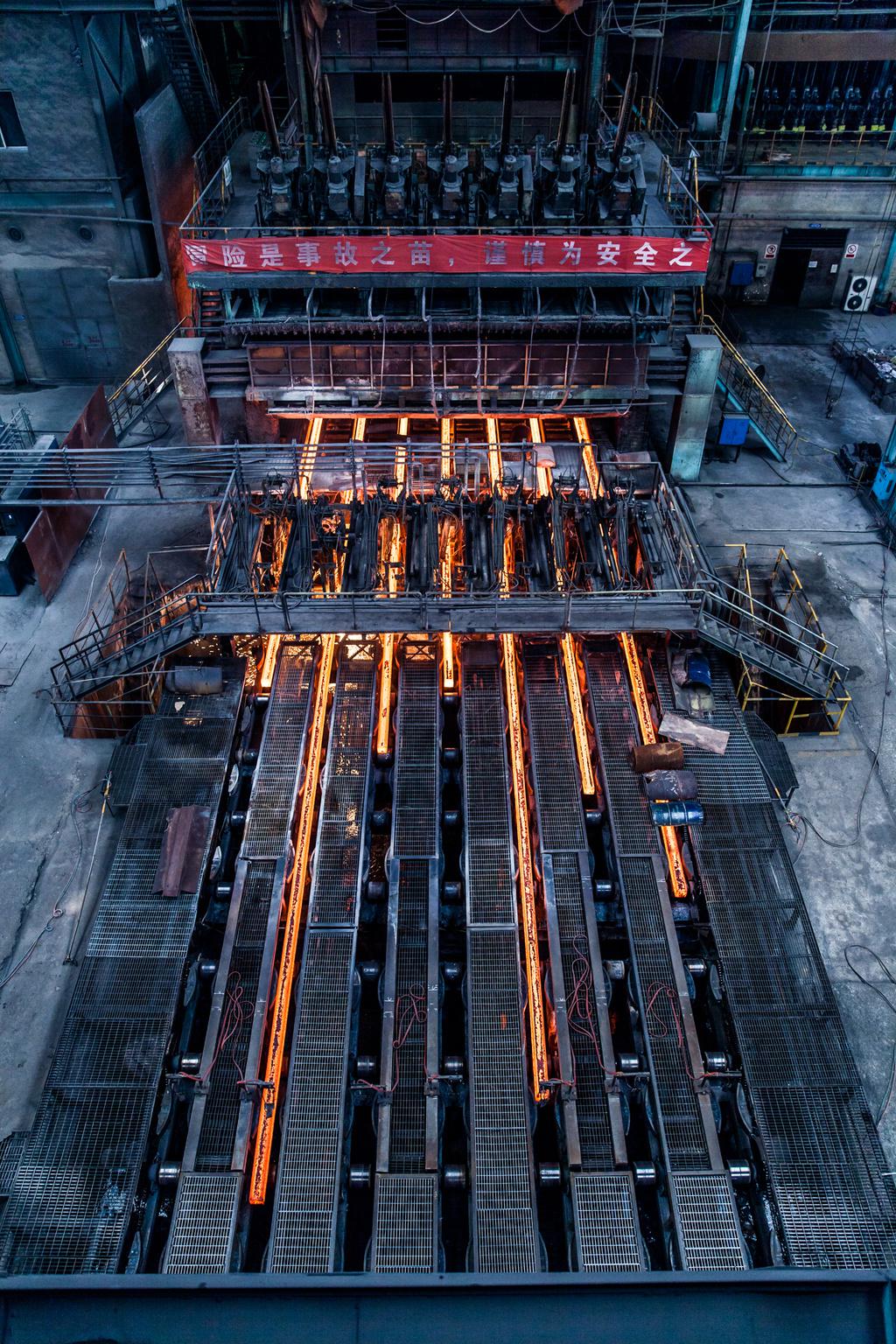

鋼鐵工業,是制造業中碳排放量最高的行業。在嚴格的限產背景下,鋼鐵行業何時碳達峰?四川的鋼企怎么走?

鋼鐵行業已經碳達峰?

碳達峰,即碳排放達到歷史峰值,來到由增轉降的拐點。那么,對鋼鐵行業而言,“峰值”如何確定?

“初步判斷,我國鋼鐵行業碳排放已經進入峰值平臺期。”10月21日,在成都舉行的節能服務進企業暨鋼鐵行業節能技術交流活動中,中國工程院院士、原冶金部副部長殷瑞鈺作出上述判斷。

在殷瑞鈺看來,一個更為大膽的設想是,鋼鐵行業的碳達峰時間節點為2014年或“十四五”前期,峰值為17億—18億噸。

為何做出這一判斷?殷瑞鈺拿出一張圖表:中國鋼鐵行業的二氧化碳排放總量在2014年達到了一個最高值,為17.31億噸,隨后開始呈下降態勢。而近年來由于粗鋼產量猛增,碳排放總量有所回升,但兩者并非“齊頭并進”,碳排放總量增幅明顯小于粗鋼產量。

“這主要是因為噸鋼排放量的大幅降低。”殷瑞鈺列出數據:從1991年到2019年,中國鋼鐵工業的噸鋼排放量從3.91噸降低到1.63噸,碳排放總量的增幅(4.85倍)遠低于鋼產量的增幅(13.02倍)。

殷瑞鈺坦言,這一對峰值的判定,是基于“不增加鋼產量”這一大前提。“碳達峰的時間點主要由粗鋼產量決定,而碳中和主要靠減產減排。”段瑞鈺說。

“不增加鋼產量”,有可能實現嗎?近年來,“去產能”是鋼鐵行業的一大關鍵詞。從國家層面來說,對壓減粗鋼產量的決心堅定不移:今年6月,國家發展改革委在例行新聞發布會上表示,“十四五”時期,將嚴格執行禁止新增產能的規定。去年底,工信部提出“鋼鐵行業要堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降”的目標。近日,工信部和生態環境部聯合印發通知,正式啟動鋼鐵行業錯峰生產工作。

“從產能上來看,四川的總量是適度的。”四川省釩鈦鋼鐵產業協會高級顧問、省參事室特約研究員張邦緒說,四川的鋼鐵總產能為3200萬噸,每年尚需從省外輸入800萬噸鋼材。近年來,按照國家相關部委的部署,四川的鋼鐵企業也按照“產量不高于去年”的原則,嚴格執行限產政策。

何時達峰、峰值多少?為何殷瑞鈺對這兩個問題急于求解?“因為達峰容易‘下坡’難,越早達峰,越能給‘碳下坡’和碳中和留出回旋的余地。”

據了解,鋼鐵工業是能源消耗和碳排放的大戶。2020年鋼鐵行業能源消費總量為5.75億噸標準煤,約占全國煤炭消耗量的11.6%;碳排放量貢獻占全球鋼鐵碳排總量的60%以上,是制造業中碳排放量最高的產業。

在今年5月召開的2021年四川省釩鈦鋼鐵發展論壇上,四川省釩鈦鋼鐵產業協會發出碳達峰、碳中和行動倡議,列出“雙碳行動”時間表:四川釩鈦鋼鐵產業將力爭在2035年減碳30%,壓力不小。

但從全國范圍來看,這個目標并非個例。目前,國家相關部委正開展鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案研究,“鋼鐵行業提前實現碳達峰”基本定調。寶武集團、河鋼集團等大型鋼企,都把碳達峰時間提前,有的甚至鎖定在2022年。

“早達峰,早受益。”張邦緒說,國內已有省份出臺政策,對于已經達峰、綠色環保的企業,在錯峰生產的時候可以“不限產、不停產”。

“下坡”的空間在哪里?

“下坡”難,但這個坡一定要下。擺在鋼企面前的一個問題是:“下坡”的空間有多大?

殷瑞鈺提出了幾條脫碳化路徑:資源脫碳化、能源脫碳化和生產制造流程脫碳化。“能源脫碳化,即少用或不用化石能源,轉而用電,特別是充分利用電網棄電。”殷瑞鈺說。

在冶金工業規劃研究院黨委書記、中國節能協會冶金專委會主任委員李新創看來,四川豐富的水電資源,使得鋼企在能源脫碳化上有著獨特的優勢,但他同時提出,四川的電力供應能否保障鋼鐵行業,也是一個挑戰,“未來鋼鐵行業獲得的能源消費增量極其有限,降低能源消費強度成為鋼鐵行業的必然選擇。”

除了能源端降碳之外,提升能效、應用突破性碳技術、借助互聯網+、大數據強化管控等,也被李新創反復提及。

10月14日,攀鋼集團“鋼鐵大腦”二期項目正式啟動。這一攀鋼推進數字化和智能化轉型的試點項目,此前已成為了生產線上的奇妙“指揮棒”:由人工智能取代手工操作,每生產一噸鋼,就能節約一公斤以上的鋼鐵料。

與此同時,川內各大鋼企也在積極布局減排路徑:川威集團規劃未來10年深入開展資源綜合利用,深度回收并利用廢水、廢氣、廢渣、廢塵;德勝集團實現廢渣零庫存,全面回收利用余熱、余壓等二次能源。

然而,一個不爭的事實是:經過多年發展,鋼鐵行業傳統工藝、工控手段已經趨于行業極限,更大幅度的碳減排面臨瓶頸。

“四川釩鈦鋼鐵產業需要尋求更為有效的、革命性的技術路徑,并且做好圍繞低碳開展新一輪企業組織模式改革的準備。”川威集團有限公司總工程師謝建國說。

在四川省釩鈦鋼鐵產業協會發出的碳達峰、碳中和行動倡議中提出,要堅持科技賦能,開展鋼鐵工業前瞻性、顛覆性、突破性創新技術的研究,爭取在2030年前在二氧化碳的低成本捕集、高值化利用、大規模封存等方面取得關鍵性突破。

“四川的釩鈦鋼鐵產業有其特殊性。”張邦緒說,一方面,四川鐵礦石的資源稟賦,造成了每煉一噸鋼,會比其他地方多0.2噸的碳排放,給減排造成了壓力;另一方面,四川獨有的釩鈦鋼筋,其用量要比普通鋼筋節約15%——20%,又非常符合鋼材減量的需求。

多管齊下,是否就能實現鋼鐵行業的碳中和?有些令人沮喪的結論是:也許不能。

這個結論源自殷瑞鈺做的一項模型分析:以17.31億噸碳排放為峰值線,在采取各種極端理想化的減排措施之后,到2060年,還有約1億噸排放量無法被中和。

“從鋼鐵行業碳排放的絕對量來說,單靠鋼鐵行業自身要實現碳中和是極其困難的。”殷瑞鈺分析,必須依靠全社會的協同,如房地產行業、基建行業的原材料調整,以及采取碳捕集、增加碳匯、開展碳交易等措施,鋼鐵行業未來是有可能趨近碳中和的。

殷瑞鈺還特別提到政策法規的重要性,“分階段分產品開征碳稅、出臺脫碳化負面清單、制定碳規劃、醞釀脫碳化立法等都值得高度關注。”

“短流程”是四川“獨門秘籍”?

前不久,瀘州鑫陽釩鈦項目兩座電爐全面投產。該項目使用超高功率電弧爐實現超低排放,顆粒物減少37%,二氧化硫減少76%,氮氧化物減少82%,有效優化鋼鐵產能。

電爐煉鋼,即“短流程”煉鋼。簡而言之,就是利用廢鋼煉鋼。

廢鋼則是可循環的綠色鐵原料,流程短、投資少,能耗和污染物排放低。在中國工程院院士、中國金屬學會理事長干勇給出的數據中,相較于“長流程”煉鋼,“短流程”煉鋼的噸鋼空氣消耗量、生產系統廢氣量、除塵系統廢氣量、噸鋼廢氣排放量的削減率,都在77%以上。

數據顯示,美國電爐鋼占比達50%,日本電爐鋼占比達25%,而我國的電爐鋼占比僅為10%,短流程煉鋼占比過低。與之對比,四川走在了全國前列:去年,我省電爐鋼產量達到1200多萬噸,占比約為40%,遠高于全國數據。

今年7月,四川冶控集團有限公司在成都正式揭牌成立,組建后的冶控集團整合省內8家短流程煉鋼企業,煉鋼規模達1049萬噸,躋身為全國最大的短流程煉鋼集團。

但這是否意味著,在碳減排上,短流程鋼廠越多越好,甚至完全取代長流程鋼廠?

“并不能這樣簡單地做出判斷。”張邦緒說,發展短流程鋼廠,受到廢鋼資源和電力供應的制約,并不能完全取代長流程鋼廠。

廢鋼資源緊張,短流程鋼廠“無米下鍋”的現象時有發生。目前,省內每年的廢鋼缺口在400萬—500萬噸,不少鋼廠都需要到省外去“搶”廢鋼。“廢鋼資源與社會發展和制造業水平密切相關,我國每年的廢鋼增長量僅有2000萬—3000萬噸左右。”張邦緒說。

廢鋼的價格也隨之水漲船高。“廢鋼價格從2019年7月到現在一路上漲,到今年5月達到3600多元/噸的峰值,之后短暫下跌后繼續高位運行。”西南鋼鐵指數負責人鄧惟煒說。根據測算,電爐鋼每噸成本平均要比高爐鋼貴300—400元左右。

“從整體上來看,四川鋼鐵行業的結構是合理的,沒有必要盲目加大短流程鋼廠的比例。”張邦緒說,在四川鋼鐵行業3200萬噸的產能中,長流程有2100萬噸,短流程1100萬噸。目前的當務之急是進行超低排放改造,在現有的結構框架下進行產能置換。

那么,長流程鋼廠是否一無是處呢?張邦緒認為,考慮到四川釩鈦鋼鐵產業的特殊性,長流程鋼廠非但必要,還有重要的戰略意義。“四川釩鈦資源豐富,但只有依靠長流程煉鋼,才能冶煉出釩和鈦。”

此外,目前長流程鋼廠都在開展二次能源回收綜合利用,有效削減了能源消耗和碳排放量。“省內鋼企的余熱發電能耗占比普遍達到50%以上,部分企業甚至達到60%—70%。”張邦緒說。

加入收藏

加入收藏

首頁

首頁