鋼中鈰與錫相互作用的研究

來源:張金柱, 陳 旭, 趙躍萍 |瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]

鋼中鈰與錫相互作用的研究

張金柱, 陳 旭, 趙躍萍

(貴州大學材料科學與冶金工程學院,貴州貴陽550003)

摘要:采用中頻真空感應熔煉爐、X射線衍射儀、金相顯微鏡、電子探針、顯微硬度計等實驗分析方法,研究了稀土金屬鈰與低熔點金屬錫在鋼中的相互作用。結(jié)果表明,鋼液中鈰和錫濃度均較高的條件下,鑄態(tài)試樣中可析出化合物Ce3Sn7相,沿晶界分布。經(jīng)奧氏體區(qū)高溫退火處理,鋼中的Ce3Sn7相化合為三元FeCe3Sn6相。退火狀態(tài)下FeCe3Sn6相的顯微硬度大于基體的顯微硬度。FeCe3Sn6相在干燥器內(nèi)穩(wěn)定,在純凈水和酸性水溶液中不穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞:鈰;錫;Ce—Sn化合物;穩(wěn)定性

中圖分類號:TGl42.4 文獻標識碼:A 文章編號:0449—749X(2008)10—0062—05

隨著社會對鋼材需求量的不斷增加,以鐵礦石煉鋼已遠不能滿足需求,從保護環(huán)境和節(jié)約資源的角度考慮,以廢鋼為主要原料的短流程煉鋼將占據(jù)重要的份額。但是在廢鋼的循環(huán)使用過程中,不可避免地將帶入錫、鉛、銻等低熔點金屬元素。由于這些低熔點金屬元素的氧化位比鐵低,在常規(guī)的煉鋼工藝過程中不能有效脫除而被帶到軋制成的鋼材中,惡化了鋼材的質(zhì)量,使鋼材發(fā)生表面裂紋、回火脆性,并造成高溫持久強度和抗應力腐蝕強度明顯下降等問題[1~3]。稀土元素和鋼鐵中的有害雜質(zhì)氧、硫、磷以及某些低熔點金屬元素有較強的親和力,常用來凈化鋼液[4~6]。筆者根據(jù)Ce—Sn二元相圖中,稀土元素鈰能與低熔點金屬錫生成鈰錫化合物的熱力學性質(zhì)[4],在工業(yè)純鐵中添加一定量的稀土金屬鈰和低熔點金屬錫,用中頻真空感應熔煉爐、金相顯微鏡、X射線衍射儀、電子探針、顯微硬度計等實驗分析方法,研究了稀土金屬鈰與低熔點金屬元素錫在鋼中的相互作用。

1 實驗

將裝有工業(yè)純鐵塊的剛玉坩鍋放入ZG一001型中頻真空感應熔煉爐內(nèi)熔煉,真空度保持在100 Pa以下。通電后約9 min從感應爐觀察口可看到工業(yè)純鐵完全熔化,繼續(xù)加熱1 min后,轉(zhuǎn)動合金料斗的機械加料裝置將給定量的金屬鈰(Ce的質(zhì)量分數(shù)>99.0%,配加量為10%(質(zhì)量分數(shù)))和金屬錫(Sn的質(zhì)量分數(shù)>99.9%,配加量為10%(質(zhì)量分數(shù)))一同加入到坩鍋中。3 min后斷電并關(guān)閉真空系統(tǒng),打開爐蓋將坩鍋從感應爐中取出,淬入到濃度為8%(質(zhì)量分數(shù))的鹽水浴中快速冷卻。在冷卻試樣的上表面發(fā)現(xiàn)有一定量的渣狀物存在,機械剝離后研磨成粉末,用D/MAX一1200型X射線衍射儀分析其主要組成。

用火花線切割機沿中心軸線將熔煉制備的呈圓柱體狀的鑄態(tài)試樣切割成兩部分,將其中一部分用于制備金相試樣,另一部分制成塊狀試樣,在管式爐內(nèi)于(1213±2)K恒溫52 h退火處理,通入一定比例的高純氫氣和高純氬氣(VH:VAr=1:9)防止試樣氧化,爐冷至室溫關(guān)停保護氣體,將試樣從管式爐中取出。按常規(guī)的金相試樣制備方法制樣。

試樣的鈰和錫用光度法測定。鋼中的非金屬夾雜物和析出相用OLYMPUS—GX51型金相顯微鏡觀察其大小、分布和形態(tài)以及析出相在干燥器、純凈水和酸性溶液等介質(zhì)中經(jīng)過一定時間作用后的變化情況。析出相的微區(qū)成分分析使用EPMA 1600型電子探針對制備好的試樣立即進行測定,以盡可能減少氧化介質(zhì)的吸附和氧化行為對分析結(jié)果的影響。利用HV一1000B型顯微硬度計測定鋼中某些析出相和基體的顯微硬度,金剛石壓頭的錐角為136°,壓力為0.49 N,壓痕時間為20 s,分別進行20~40個壓痕的測定。

2 結(jié)果與分析

2.1試樣中鈰和錫的收得率

光度法分析的結(jié)果為:鋼中鈰含量1.62%,錫含量4.66%(質(zhì)量分數(shù))。計算得到鈰和錫的收得率依次為16.36%和46.65%,顯然,二者的收得率都很低。

試樣表面渣狀物質(zhì)的x射線衍射結(jié)果如圖1所示,將該結(jié)果與標準PDF卡片進行對比分析,結(jié)果表明該渣狀物主要由鈰的氧化物(以CeO2為主,共存有一定量的Ce2O3)、鈰錫化合物(主要有Ce5Sn4和Ce5Sn3,也可能共存有其它化學計量關(guān)系的Ce—Sn相)、金屬Ce和Sn組成。試樣熔煉完畢真空感應爐斷電后電磁感應的攪拌作用就會消失,鈰和錫的密度均低于鐵的密度,如果鈰和錫不能完全溶解于鐵液中,就有可能因密度差的推動而上浮,在鋼液上部發(fā)生偏聚,并在隨后的冷凝過程中發(fā)生氧化和化合作用,形成上述組成的渣狀物。結(jié)合鈰一錫二元相圖可知,隨著試樣溫度的降低,在試樣表面的鈰與錫首先可生成高熔點的鈰錫化合物Ce5Sn4和Ce5Sn3,由于冷卻速度極快,在溫度較低時也可能生成少量其它化學計量關(guān)系的Ce—Sn化合物,并殘存有部分單質(zhì)Ce和Sn。鈰的氧化物的生成一方面與熔煉之前鈰的表面就必然有少量氧化膜的存在有關(guān),另一方面是高溫鈰錫熔融物在與大氣和冷卻介質(zhì)接觸過程中必然會發(fā)生氧化有關(guān),即使在后續(xù)的制樣及研磨過程中,生成的Ce—Sn化合物和單質(zhì)Ce都有可能發(fā)生氧化而生成鈰的氧化物。

2.2鑄態(tài)試樣析出相的分析

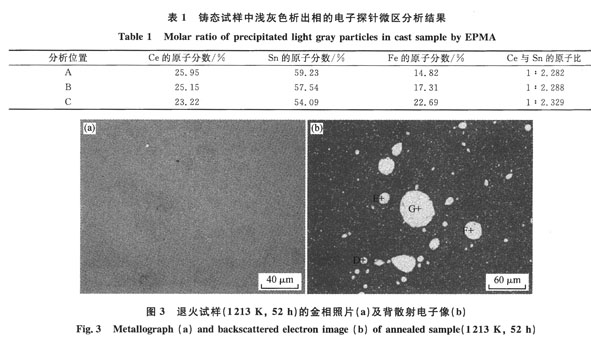

在鑄態(tài)試樣中的析出相沿晶界分布(圖2),在明視場中呈灰色,在背散射電子像中呈淺灰色;此外,在明視場中還可見隨機分布的深灰色夾雜物,其尺度大小不一,但均大于灰色的沿晶析出相。

沿晶界分布的粒度相對較小的析出相(圖2(b)中分別由A、B、C標示的小圓形區(qū)域內(nèi)的淺灰色相)經(jīng)電子探針微區(qū)成分分析,結(jié)果如表1所示。對不同分析區(qū)域各元素間的原子比進行對比發(fā)現(xiàn),鈰與錫的原子比約為(見表1)1:(2.30±0.03),相對誤差≤1.3 %,也可以寫作3:(6.90±0.09)。顯然,基本符合Ce3Sn7相的化學計量關(guān)系。由表1可知該析出相的分析結(jié)果除鈰與錫外,還含有較多的鐵元素。基于電子探針的微區(qū)分析方法和原理,結(jié)合所分析區(qū)域該析出相的尺度較小,可以認為有部分電子探針的電子束打到了析出相相鄰的基體上,使得分析結(jié)果中具有波動范圍較大的鐵含量。由凝固原理可知,試樣在冷卻過程中鐵將先行凝固,隨冷凝的不斷進行,凝固前沿鋼液中的鈰、錫濃度必然會相應升高,易于發(fā)生沿晶偏聚或強化錫與鈰之問的交互作用,為Ce—Sn化合物的生成和析出創(chuàng)造了條件。比較鈰與錫的原子比和Ce3Sn7相的化學計量關(guān)系,應有部分Sn原子的晶格點陣為鐵原子所填充,這是快速凝固結(jié)晶過程的常見現(xiàn)象。由此可認為該淺灰色相(在明視場中呈灰色)是摻雜有少量鐵原子的Ce3Sn7化合物。此外,對鑄態(tài)試樣基體晶粒內(nèi)部的電子探針微區(qū)分析表明,基體鐵中有微量的錫存在,但并沒有檢測到鈰,可以推斷鈰在基體鐵中的含量更低,完全湮沒于背底而不能用該方法進行測定。

2.3退火試樣的析出相分析

熔煉試樣在1213 K經(jīng)52 h退火處理后,原鑄態(tài)試樣中在明視場中呈灰色的Ce3Sn7析出相可能與鐵原子發(fā)生進一步作用或發(fā)生了晶型轉(zhuǎn)變,形成了在明視場中與基體顏色接近的淺灰色化合物(圖3(a))。該化合物在背散射電子像中較為明亮,接近于白色(圖3(b))。電子探針對退火試樣中分別由D、E、F、G標記的呈白色的(圖3(b))微區(qū)分析結(jié)果如表2所示。結(jié)果表明,該組織主要由鈰、錫和鐵三種元素組成。各區(qū)域中鈰含量的波動值最小,鐵含量的相對波動值最大。對各元素之間的原子比進行分析可以看出,僅考慮各元素之間的化學計量關(guān)系,基本符合Ce3(Sn,F(xiàn)e)7相的原子比(見表2)。按生成此化合物考慮,熱處理的過程也就是鐵原子向Ce3Sn7中滲透和作用的過程,從理論上來說晶型不會有較大的改變。基于該化合物經(jīng)熱處理后在明視場中光學性質(zhì)的差異,很可能生成新的化合物并發(fā)生了晶型的轉(zhuǎn)變,如FeCe3Sn6化合物的化學計量關(guān)系與電子探針的微區(qū)分析結(jié)果也符合較好(表2)。鑄態(tài)試樣中分布于晶界的Ce3Sn7相為退火處理過程中Fe Ce3Sn6相的形成提供了大量的形核質(zhì)點,進而有利于FeCe3Sn6相的聚合和長大。

2.4鋼中FeCe3Sn。相的化學穩(wěn)定性

將上述退火試樣放置于無陽光照射、溫度波動為17~25℃的干燥器內(nèi),21 d后觀察其FeCe3Sn6相及基體的形貌,與放入前比較沒有發(fā)現(xiàn)明顯的不同,可以認為FeCe3Sn6相在干燥器中穩(wěn)定。

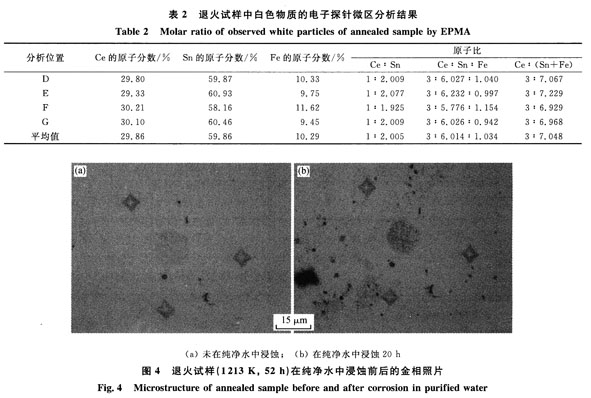

將上述退火試樣放人裝滿純凈水、溫度波動為17~25℃的密閉容器中,20 h后取出觀察浸蝕情況(圖4)。比較圖4(a)和圖4(b)可以看出,位于三個菱形壓痕中部的圓形FeCe3Sn6相的表面發(fā)生明顯浸蝕,同時在其它區(qū)域也有明顯的浸蝕痕跡,結(jié)合背散射電子像(見圖3(b)),可以認為這些發(fā)生浸蝕的區(qū)域均分布有FeCe3Sn6相,只是由于該相的光反射能力與基體接近均呈淺灰色而不易區(qū)別(見圖4(a))。退火試樣經(jīng)72 h浸蝕后,第二相Fe Ce3Sn6的顏色由淺灰色完全變成了深灰色或灰黑色。

3 結(jié)論

(1)在鋼液中鈰和錫濃度均較高的條件下,鑄態(tài)試樣中可生成含有少量鐵原子的鈰錫化合物Ce3Sn7相,該相粒度較小,沿晶界分布,在明視場中呈灰色,光反射能力低于基體。

(2)鑄態(tài)試樣經(jīng)1213 K恒溫52 h退火處理后,鋼中的Ce3Sn7相化合為三元Ce3Sn6相,尺度顯著增大,在明視場中呈淺灰色,與基體的顏色接近。

(3)鋼中FeCe3Sn6相的顯微硬度為HV270±10,在退火狀態(tài)下遠大于基體的顯微硬度。該相在干燥器中穩(wěn)定,在純凈水中即可被腐蝕,在酸性水溶液中腐蝕速度顯著增加。

- [騰訊]

- 關(guān)鍵字:無

加入收藏

加入收藏

首頁

首頁